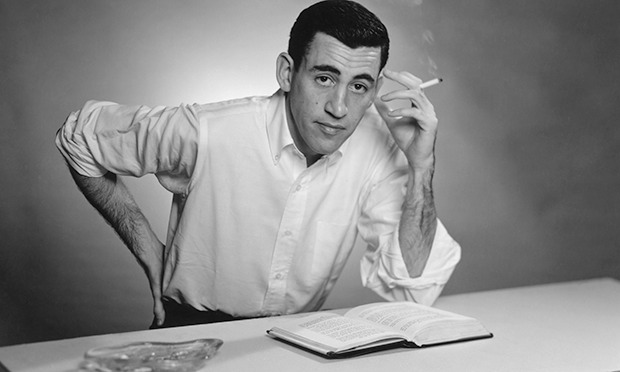

J.D. Salinger, “Nove racconti”

Spesso va così. Quando escono libri destinati a cambiare la storia della letteratura, sulle prime se ne accorgono in pochi. È la primavera del 1953: l’editore britannico cerca di convincere uno scrittore americano a modificare il titolo della sua nuova opera. È una raccolta di racconti, e lo scrittore americano vorrebbe intitolarla semplicemente Nine stories, nove storie. «Sarebbe il più grande handicap che si possa dare a un nuovo libro e speriamo sinceramente che tu non voglia fare sul serio», scrive l’editore all’autore. Il quale alla fine si convince, fa un’eccezione per l’edizione inglese e accetta che il suo libro esca con il titolo Per Esmé: con amore e squallore, e altre storie, per poi pentirsene appena lo vedrà stampato. Le prime tirature sono contenute. Le prime recensioni non sprizzano entusiasmo. Uno scrittore prigioniero della propria intelligenza, scrive qualcuno. Ad altri sembra «fin troppo abile».

Nine stories – pubblicato in Italia da Einaudi con il titolo Nove racconti nella splendida traduzione di Carlo Fruttero – non raggiungerà mai la fama e la diffusione del libro precedente di J.D. Salinger. D’altra parte, The Catcher in the Rye – noto da noi come Il giovane Holden – avrebbe conquistato negli anni Sessanta la palma di romanzo più letto al mondo. Quel ragazzino fragile e strafottente raccontava la propria adolescenza con una voce così libera e anticonformista da avviarsi a diventare un simbolo. Avrebbe elettrizzato parecchie generazioni, questo modo spiccio, ispido e poetico di raccontarsi. Holden ha avuto perciò parecchi – perfino troppi – figliocci letterari: quello che i critici chiamano romanzo di formazione, senza lui di mezzo, avrebbe avuto una storia diversa. Ma se Il giovane Holden è un mito giovanile (l’assassino di John Lennon ne aveva una copia nella borsa quel fatidico giorno), i Nove racconti pubblicati nel maggio di sessant’anni fa sono forse qualcosa di più: un modello inarrivabile di scrittura.

Tra le storie pubblicate sulle migliori riviste letterarie americane (New Yorker, Harper’s) dalla fine degli anni Quaranta, Salinger seleziona nove testi, e con questo semplice gesto si lascia alle spalle, in un colpo, Gente di Dublino di Joyce e i Quarantanove racconti di Hemingway. E dire che in una lettera del ’46, Salinger aveva manifestato a Hemingway la propria ammirazione, definendosi «Presidente dei tuoi tanti fan club». In realtà riesce a superarlo, a scalfire con disinvoltura il suo primato di autore di short-story. Lo fa raccontando vicende di un’umanità che cerca di riprendersi dal trauma della Seconda guerra mondiale (lui stesso era stato al fronte), gente che tenta di tornare alla vita ma non ci riesce. Nel primo dei Nove racconti, Un giorno ideale per i pescibanana, appare un uomo reso irriconoscibile dall’esperienza della guerra: lo vediamo parlare sulla spiaggia con la bambina Sybil come fosse un suo compagno di giochi. Pronuncia frasi quasi incomprensibili, un po’ morbose, allarmanti. Sybil a un certo punto corre via. Lui rientra in albergo e si spara alla tempia destra. È un capolavoro di tenerezza – «una tenerezza tutta speciale», direbbe l’autore – e di mistero: Salinger non spiega mai troppo; ci getta in un punto qualsiasi della storia, tagliando e accostando scene con l’abilità di un montatore cinematografico. Si arriva alla fine del racconto con la sensazione di non aver capito tutto, di aver capito molto meno di quanto si potrebbe capire. Come nella vita. Passano davanti ai nostri occhi stupefatti squadre di baseball, bambini che scappano di casa, ragazzine che parlano con il loro amico invisibile detto Jimmy Jimmirino, aspiranti artisti che millantano di avere conosciuto Picasso, un soldato americano che parla fittamente con una bambina in un bar. Lei si chiama Esmé: «Aveva i capelli fradici, da cui trapelavano i padiglioni delle orecchie». Parla in modo strano, come un’adulta in miniatura. Chiede al soldato di scrivere un racconto «esclusivamente» per lei: «Lo scriva molto squallido e commovente». Infine, gli augura di tornare dalla guerra «con tutte le sue facoltà intatte».

Forse i veri, grandi protagonisti dei Nove racconti sono proprio i bambini: Salinger li mette sotto una lente d’ingrandimento, ce ne mostra i dettagli più buffi e disarmanti, gli istanti in cui si assentano e quelli in cui, con curiosità, con ostinazione, talvolta con cattiveria, chiedono udienza al mondo e lo giudicano. Prova a entrare nella loro testa, a tradurre la personalissima logica che essa produce. Li osserva con la perizia di un entomologo e con il trasporto di un padre che non è mai cresciuto del tutto. Che anzi vorrebbe restare, con loro, là nell’infanzia – dove resta tutto ciò che perdiamo. Nell’ultimo, bellissimo racconto, Teddy, un bambino prodigio, carico di sapienza Zen, parla come un oracolo e spiega: «La gente crede che le cose finiscano a un certo punto. E invece no. (…) Se le cose sembra che finiscano a un certo punto, è solo perché la gente di solito non le sa guardare che in quel modo». Cosa vuole dirci Teddy? E Salinger?

Nel novembre del ’53, due liceali chiedono allo scrittore un’intervista per il giornale della scuola. Lui accetta di buon grado («Erano state gentili»). L’intervista viene passata a un grande quotidiano. Salinger vive l’episodio come un affronto e un tradimento. Da allora non concederà più interviste, chiuderà le porte della sua casa di Cornish, nel New Hampshire, e lascerà fuori il mondo. Di lì a dieci anni, smetterà anche di pubblicare. Diventa così un leggendario artista della sparizione. Ma d’altra parte, in quella lettera scritta a Hemingway a ventisette anni, si era fatto sfuggire una frase: «Lontano dalla scena, è molto più facile pensare chiaramente. Con il tuo lavoro, voglio dire».

I nove racconti, rebus popolati da giovanissimi Holden, Paolo Di Paolo, la Repubblica – il Venerdì.

26 aprile 2013